長女特別「勞碌命」?

談起家用,K的舊同學群組活躍起來──4人都是職業女性,還是家中最大的女兒。

「細佬妹一時俾家用,一時唔俾,唔公平!」家有四弟妹的A單身,是公司高層,她除了給父母大額家用,還承擔父母的自願醫保供款。

「細佬俾兩個月就詐諦唔俾,爸媽又由佢,但我知有啲阿媽會追家用。」B同樣主力供養父母,她一直覺得弟弟不長進,三十多歲仍住父母家,隔兩個月就去日本旅行。

K插話:「就係我媽!」K有一哥一弟,但父母只會向她追討家用,又會因物價騰貴要求上調家用,但這要求不會發生在父母偏心的哥哥身上──單身且月入五六萬的哥哥,根本不怎關顧父母,「他人工最高,不怎給家用,父母幫他上樓,還給他用報稅的父母免稅額」。

「其實俾唔俾,係睇你做唔做得出。」C提議,大家要劃好財務界線:「以前次次飲茶都係我俾,但我最近開始唔俾。其實做人阿媽後,就唔會覺得要依賴兒女養老。」

C建議A和弟妹籌集共同基金,攤分父母開支。A卻開始為弟妹辯護:「算啦佢地都朝不保夕,其實弟弟同弟婦都有夾錢的……」

大家沒好氣:「嗱,咁係你自己做成!」

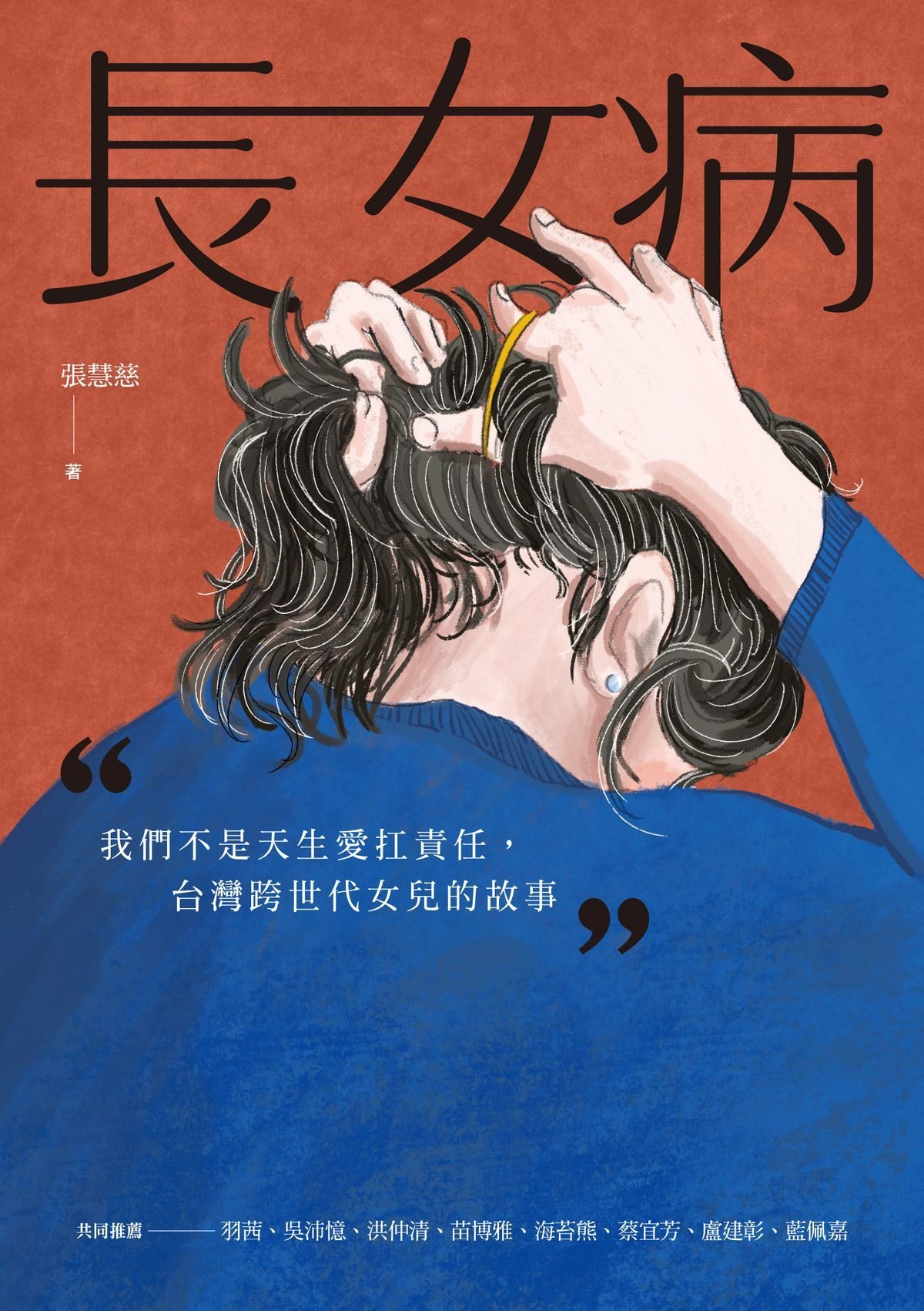

台灣作家張慧慈最近出版的書籍《長女病》,就談到這種長女困境。台灣社會仍有重男輕女的陰影,作者認為,許多長女從小被父母期待要懂事、犧牲、成為弟妹榜樣,長大後往往負擔較多原生家庭的經濟開支、情緒勞動和照顧責任,卻鮮少獲得相應權利與關愛。長男雖同樣要負擔家裡責任,但相對補償較多,例如教育資源、父母關注、遺產分配。

書中引用美國研究,近三分二失智症照顧者是女兒,比兒子承擔長照責任的可能性高出28%;韓國近年更有「K長女」(Korean長女) 一說,當地精神醫學數據指出,精神科就診女性中,長女比例最高,研究人員認為,現象是由於女性的個人價值不被認可,感知情緒的能力較男性敏感,因此長女們更傾向依據父母的期望活著,由此得到認可與讚賞。

《長女病》寫了十多個長女的照顧故事,然而只有少數人能回擊這沉重的照顧責任,例如一名諮商師女兒與母親的相處。

媽媽抱怨女兒不主動幫忙拿重物:「你沒看到我的東西很重嗎?你都不幫忙拿?越大越不懂事!」

女兒回應:「你可以請我幫忙,你為什麼不開口?」

母親指責女兒變得自私計較,但女兒沒有接話:「你要練習需要幫忙就開口,而不是一直期待會有像我這樣的乖小孩懂事幫忙。大家都是大人,我也有要做的事情,沒有義務二十四小時照顧你的情緒。」

女兒後來想通了:「不把自己當成大女兒真好。活得像弟弟妹妹一樣,原來那麼輕鬆快樂。」

文首的K,也曾向父母表示,不解為何總是自己肩負家庭責任。然而一提起哥哥的缺席,母親就會「一哭二鬧」:「我一直以為你好愛我地,點解你咁不孝?」如果K不示弱或道歉,母親就會一直和她冷戰。

面對苛索的父母,長女照顧者如何自處,在盡孝與自愛間取得平衡?下篇續談。

你會感興趣

1 / 1

你會感興趣

1 / 1

你會感興趣

1 / 1